Last update 2011/12/12

|

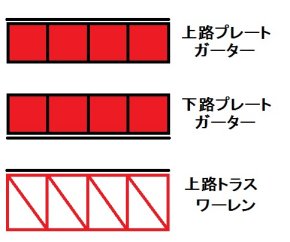

鉄橋3種類

武馬鉄道では鉄橋3種類を想定していた。 上路プレートガーターをまず作ることとします。 2011.4.28 |

|

現物の鉄橋(1)

実際のプレート鉄橋を観察しておきます。 秋葉原付近のガードしたからの撮影です。 2011.4.28 |

|

|

現物の鉄橋(2)

鉄橋の鉄柱のリベットが美しいです。 2011.4.28 |

|

|

現物の鉄橋(3)

鉄橋をささえるレンガ部分の撮影です。 2011.4.28 |

|

鉄橋の材料は真鍮板

鉄橋の側面の板は0.4mm真鍮板を使います。 切断機でカットしていきます。 2011.4.27 |

|

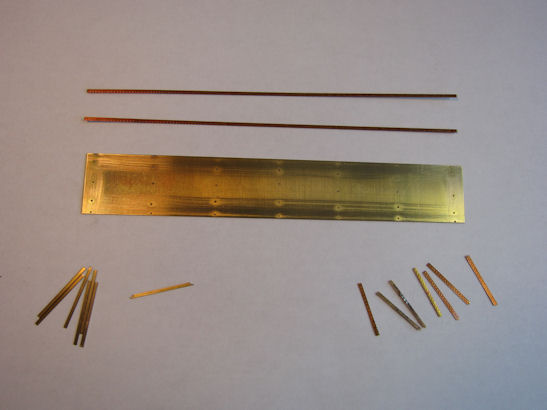

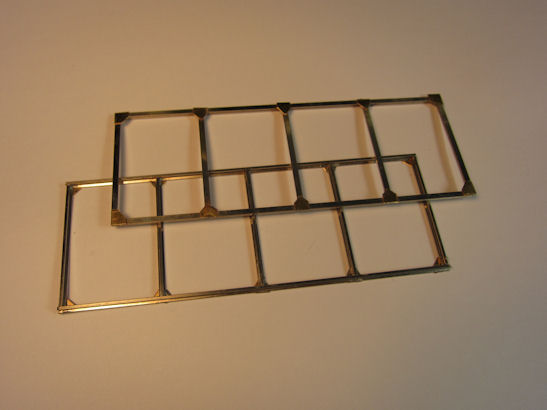

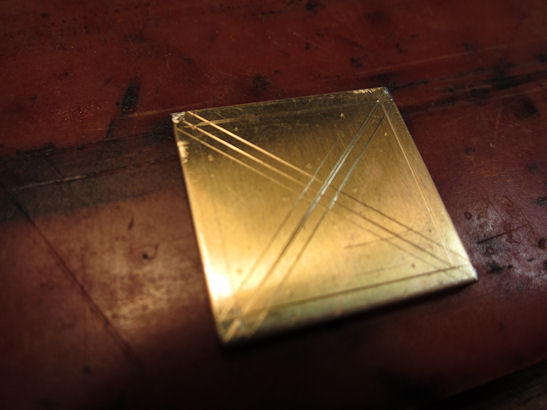

鉄橋材料

鉄橋の材料は真鍮板で 0.4mm板と 1mm幅0.3mm厚のリベットの帯板、1mm帯板0.3mm厚。 2011.4.10 |

|

鉄橋リベット

鉄橋の枠のリベットの帯板を半田でつけていきます。 2011.4.10 |

|

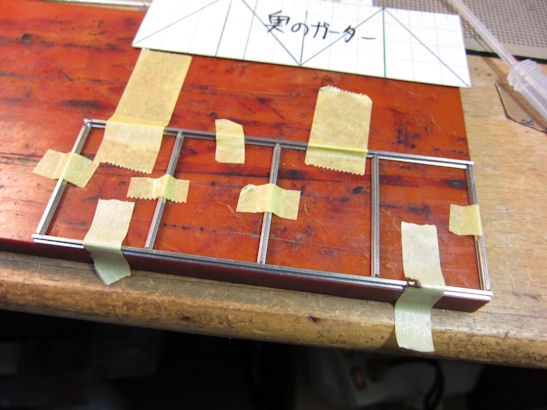

鉄橋のリベット

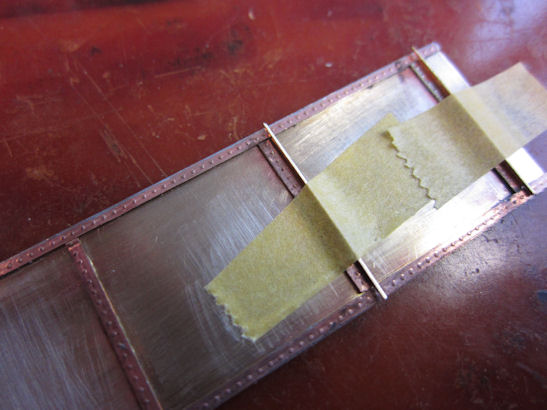

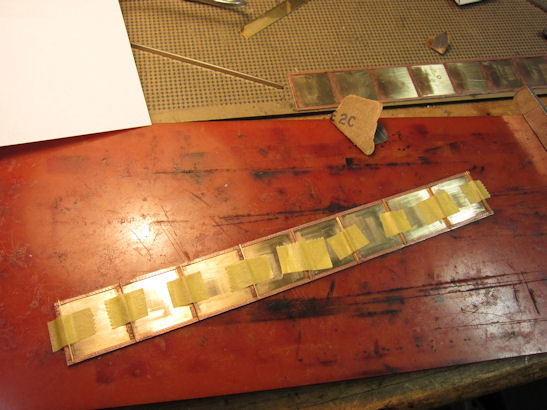

1mm幅のリベットを予め側面板に半田づけを行っていきます。 リベット板をつけた後で1mm帯板をつけていきます。 固定にはマスキングテープを使います。 2011.4.10 |

|

鉄橋の鉄柱

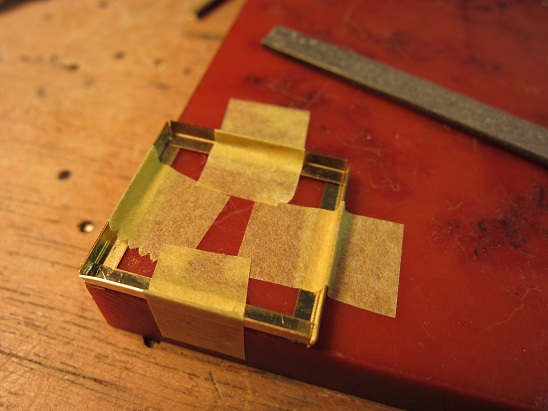

鉄橋の鉄柱を組み立てて半田づけします。 幅は60mmになるように調整できます。 2011.4.10 |

|

半田づけのあとで洗浄

半田づけのあとで洗浄します。 2011.4.10 |

|

鉄橋側面1mm帯板(1)

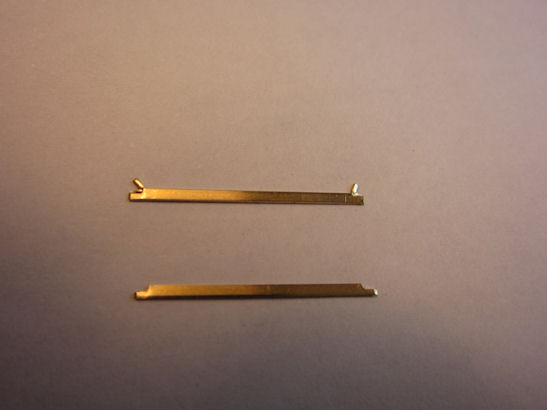

鉄橋側面1mm帯板を20mmの長さでカットし、先端に切れ目をつけておきます。 2011.4.30 |

|

鉄橋側面1mm帯板(2)

鉄橋側面1mm帯板の先端に切れ目からヤスリで削って形を整えます。 2011.4.30 |

|

|

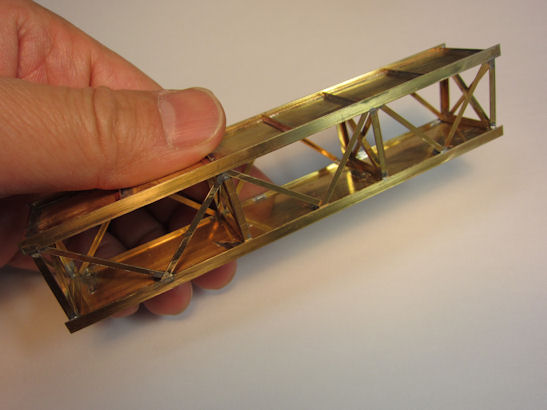

鉄橋の対傾構(1)

1.5mmのアングルを使って鉄橋の対傾構をつくります。 2つの方法で作ってみました。違いがわかるかな? 2011.4.28 |

|

現物の鉄橋

鉄橋の対傾構と側面の組み立てを行っていきます。 2011.4.28 |

|

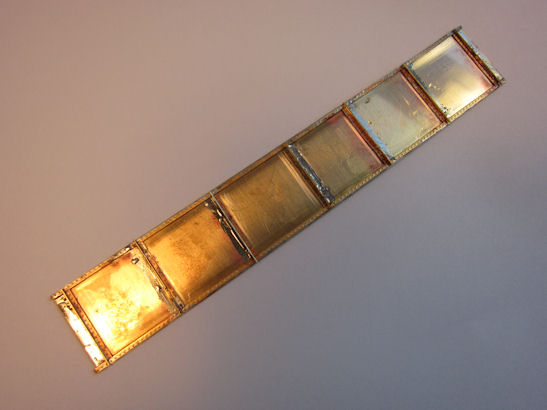

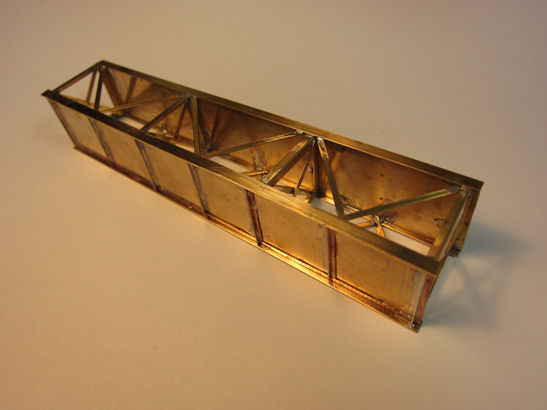

現物の鉄橋

鉄橋の組み立て完了。 2011.4.30 |

|

現物の鉄橋

1.5mmアングル材を使ってみましたが4つの組のサイズがあわず、精度がでませんでした。 2011.4.30 |

|

上路トラスワーレン(1)

上路トラスワーレンをレイアウトの奥に設置予定をしていました。 これは83番のレールで組んで作ります。 2011.4.30 |

|

上路トラスワーレン(2)

レールを糸鋸で切って半田でつけてみましたが、 現物を合わせたところ、あまりに似合わないため 上路プレートガーターを作成することに変更します。 2011.5.1 |

|

鉄橋の対傾構(1)

鉄橋の対傾構という部分はアングル材2mmで作成しましたが、 精度がでないので1枚の板で作成することにしました。 2011.5.1 |

|

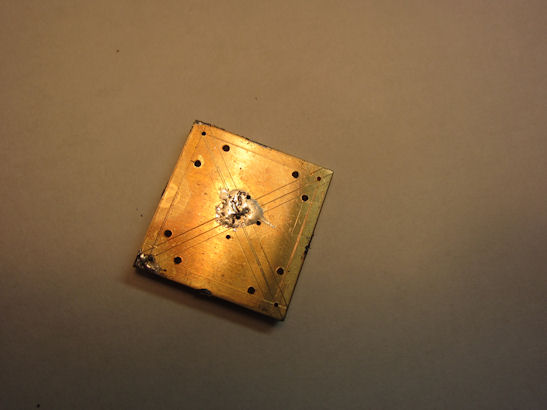

鉄橋の対傾構(2)

鉄橋の対傾構部分は0.4mmを4枚半田で固定し、さらに0.5mmの ドリルで穴をあけて2ケ所を真鍮線を埋め込みます。 直角三角形を切り取るため0.8mmの穴をあけます。 2011.5.1 |

|

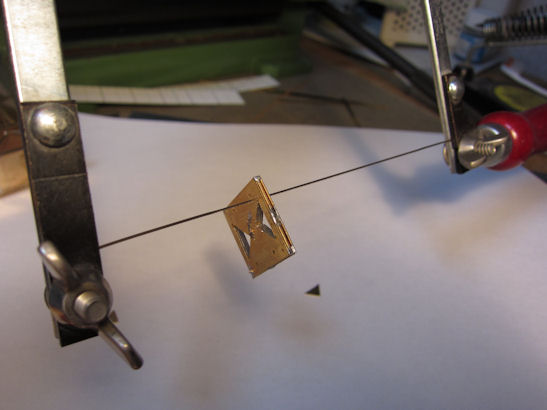

鉄橋の対傾構(3)

0.8mmの穴に糸鋸の刃を入れて直角三角形を切り取ります。 切り取った後で周りの辺をヤスって寸法を合わせます。 0.5mm真鍮線を埋め込んであるのでずれません。 2011.5.3 |

|

鉄橋の対傾構(4)

ガスバーナーで4枚の板を分解させます。 2011.5.3 |

|

鉄橋の組み立て

直角になるように両端から仮半田をしていきます。 2011.5.3 |

|

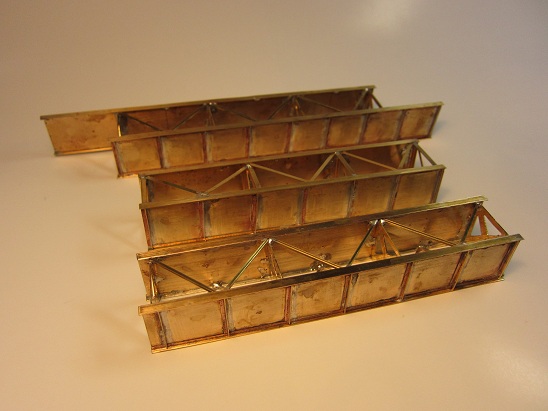

鉄橋が生地完成

鉄橋が3つできました。 本当は3種類違うものを作るはずでしたが同じタイプとなってしまいました。 2011.5.4 |